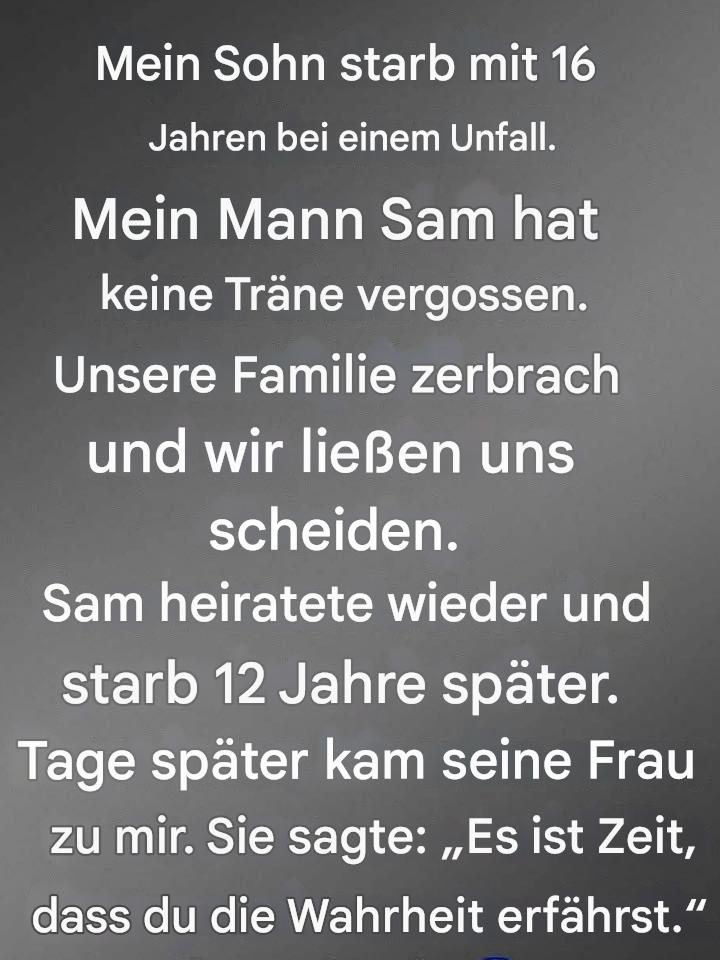

Fast während unserer gesamten Ehe glaubte ich, mein Mann empfände nichts Tiefgründiges. Sam hatte eine Art, durchs Leben zu gehen, die mir undurchdringlich erschien, als würden Gefühle einfach an ihm abprallen. Als unser sechzehnjähriger Sohn bei einem plötzlichen Unfall starb, brach meine Welt zusammen. Ich schrie, weinte und war völlig handlungsunfähig.

Sam tat nichts davon.

Im Krankenhaus stand er regungslos da, die Hände gefaltet, die Augen trocken. Bei der Beerdigung blieb sein Gesichtsausdruck unverändert. Als wir nach Hause zurückkehrten, in ein Haus ohne Lärm und Lachen, zog er sich in Termine, Arbeit und langes Schweigen zurück. Ich verwechselte seine Regungslosigkeit mit Abwesenheit. Seine Stille fühlte sich an wie Verlassenheit.

Trauer ist einsam – aber zu glauben, man trauere allein innerhalb einer Ehe, ist unerträglich.

Nach und nach wich das Mitgefühl dem Groll. Gespräche verstummten. Wir hörten auf, einander zu erreichen. Schließlich blieb zwischen uns keine Wut mehr – nur noch Leere. Ich verließ die Stadt, auf der Suche nach Distanz, in der Hoffnung, Heilung zu finden. Sam blieb. Er heiratete wieder. Wir wurden zu Fremden, verbunden nur noch durch einen gemeinsamen Verlust, über den wir nie wieder sprachen.

Zwölf Jahre später starb er ohne Vorwarnung. Plötzlich. Endgültig. Genau wie unser Sohn.

Ich hatte nicht erwartet, dass die Trauer so heftig zurückkehren würde. Ich dachte, die Zeit hätte diese Wunde verheilt. Doch Verlust hat die Eigenschaft, Türen wieder zu öffnen, die man für immer verschlossen hielt.

Ein paar Tage nach seiner Beerdigung klopfte es an meiner Tür.

Es war seine zweite Ehefrau.

Sie sah erschöpft aus, älter als ich sie in Erinnerung hatte, und hielt eine angeschlagene Teetasse fest, als wäre sie das Einzige, was ihr Halt gab. Sie verlor keine Zeit mit Höflichkeiten. Sie sagte nur: „Es gibt etwas, das Sie wissen sollten.“

Sie erzählte mir von einem See.

Ein Ort, den ich vergessen hatte – Sam aber nie.

In der Nacht, in der unser Sohn starb, fuhr er allein dorthin. Dorthin hatte er unseren Jungen immer mitgenommen – nur die beiden. Ein stilles Gewässer, umgeben von Bäumen, wo sie miteinander sprachen, wenn Worte nötig waren, und schweigend da saßen, wenn nicht. Wo Steine über das Wasser flogen und Erinnerungen geschaffen wurden, ganz lautlos.

Sie erzählte mir, Sam sei oft dort gewesen. Manchmal wöchentlich. Manchmal täglich.

Fortsetzung auf der nächsten Seite: